Borderline verstehen: Trauma, Emotionsregulation und neue diagnostische Ansätze

1.0 Einleitung: Die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels

Dieser Bericht synthetisiert aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, um für ein präziseres, datengestütztes und weniger stigmatisierendes Verständnis der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) zu plädieren. Der strategische Zweck besteht darin, veraltete Annahmen zu dekonstruieren und eine neue konzeptionelle Grundlage zu schaffen, die sowohl der klinischen Realität als auch dem subjektiven Erleben der Betroffenen besser gerecht wird. Die zentrale These dieses Berichts ist, dass die BPS weniger als stabile, charakterfeste Persönlichkeitsstörung, sondern primär als eine komplexe, Trauma-assoziierte Störung verstanden werden sollte. Um diese Rekonzeptualisierung zu begründen, ist es unumgänglich, zunächst grundlegende epidemiologische Annahmen kritisch zu hinterfragen, die unser bisheriges Verständnis geprägt haben.

2.0 Epidemiologie und Prävalenz: Ein kritisches Update

Genaue epidemiologische Daten sind von entscheidender strategischer Bedeutung, nicht nur für die Ressourcenplanung im Gesundheitswesen, sondern auch für die Fundierung unseres klinischen Verständnisses der BPS. Jüngste Daten erfordern eine Korrektur langjähriger Annahmen und zeichnen ein differenzierteres Bild der Störung.

Die aktuellen epidemiologischen Eckdaten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Lebenszeitprävalenz: 2,7 % (gemessen ab einem Alter von 18 Jahren).

- Prävalenz im Jugendalter: Signifikant höher mit 5 % im Alter von 15 Jahren, was auf einen frühen Beginn der Störungsentwicklung hinweist.

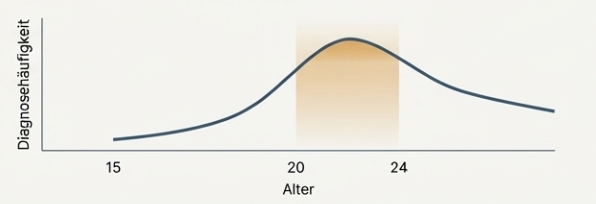

- Altershöhepunkt der Diagnosen: Zwischen 20 und 24 Jahren, was die klinische Empfehlung stützt, die Diagnose bereits im Alter von 12-13 Jahren zu stellen, um frühzeitige Interventionen zu ermöglichen.

Wir müssen die langjährige Hypothese einer gleichen Geschlechterverteilung kritisch dekonstruieren. Diese Annahme basiert auf einer einzigen norwegischen Studie und steht im klaren Widerspruch zur klinischen Realität, in der circa 80 % der behandelten Patienten weiblich sind. Die gängige Erklärung für diese Diskrepanz – Männer seien eher fremdaggressiv, Frauen hingegen autoaggressiv – muss als das eingestuft werden, was sie ist: eine “unbewiesene Annahme, die nie ernsthaft erforscht wurde und einfach durch Wiederholung zur Wahrheit gerinnt”. Dieser Mangel an Evidenz ist nicht nur ein statistischer Fehler, sondern ein klinischer blinder Fleck, der wahrscheinlich zur Unterdiagnose bei Männern und einem verzerrten Verständnis der Störungspräsentation geführt hat. Diese epidemiologischen Grundlagen erzwingen eine Neubewertung des wohl kritischsten Aspekts der BPS – des Suizidrisikos.

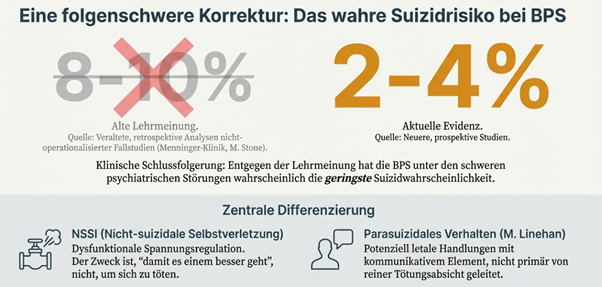

3.0 Neubewertung des Suizidrisikos und der Selbstverletzung

Die Einschätzung der Suizidalität bei BPS-Patienten ist einer der klinisch heikelsten und emotional am stärksten belasteten Bereiche unserer Arbeit. Sie prägt die therapeutische Haltung, induziert Ängste – nicht nur bei Betroffenen, sondern massiv auch bei Behandlern – und diktiert oft überstürzte klinische Entscheidungen. Eine nüchterne, datengestützte Neubewertung ist daher keine akademische Übung, sondern eine klinische Notwendigkeit.

Ein fundamentaler Fortschritt liegt in der klaren Unterscheidung zwischen nicht-suizidaler Selbstverletzung (NSSI) und tatsächlichen Suizidversuchen. NSSI dient primär als dysfunktionaler Versuch der Spannungsregulation. “Selbstverletzungen werden in aller Regel nicht eingesetzt, um sich zu töten, sondern sie werden eingesetzt, damit es einem besser geht.”

Marsha Linehan prägte hierfür den Begriff des parasuizidalen Verhaltens, um Handlungen zu beschreiben, die potenziell letal sind, aber nicht primär von einer reinen Tötungsabsicht geleitet werden. Ein klassisches Beispiel ist eine Patientin, die sich eine Plastiktüte über den Kopf zieht, während sie gleichzeitig telefoniert. Solche Akte sind Ausdruck schwerster Verzweiflung, “beinhalten aber oft ein kommunikatives Element und die Erwartung einer Intervention.” Aus dieser Differenzierung leitet sich eine weitreichende klinische Implikation ab:

Selbstverletzendes Verhalten allein ist kein hinreichender Grund mehr für eine stationäre Aufnahme.

Diese Neubewertung unterstreicht den Bedarf an präziseren diagnostischen Instrumenten, um die komplexe Symptomatik der Störung adäquat erfassen und bewerten zu können.

4.0 Diagnostische Innovationen: Der Übergang zur multidimensionalen Bewertung

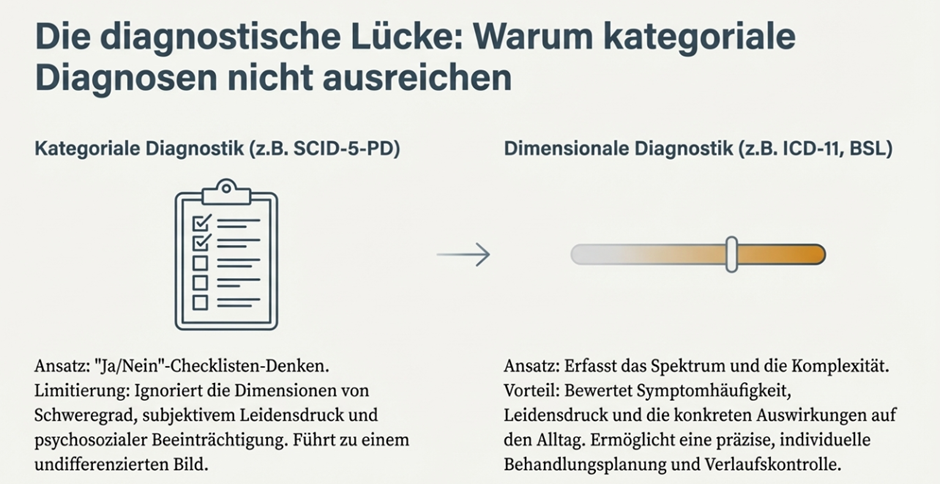

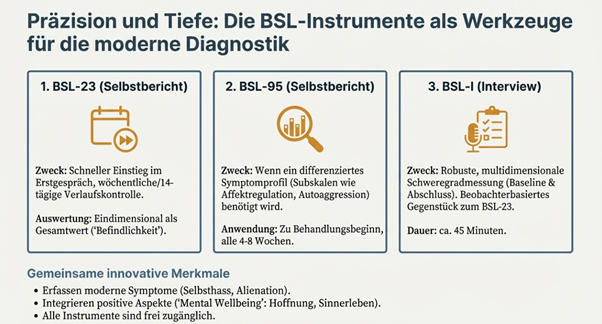

Valide diagnostische Instrumente sind das Fundament für fundierte Forschung und klinische Praxis. Traditionelle kategoriale Ansätze, wie das SCID-5-PD, widersprechen dem modernen dimensionalen Krankheitsverständnis der ICD-11, da sie die Komplexität der Störung auf eine Ja/Nein-Entscheidung reduzieren und weder den Schweregrad noch den Leidensdruck differenziert abbilden.

Um diese Lücke zu schließen, stehen heute moderne, frei zugängliche Instrumente zur Verfügung. Der Selbstbeurteilungsfragebogen Borderline-Symptom-Liste-23 (BSL-23) hat sich als zeiteffizientes Werkzeug etabliert, um die subjektive Symptombelastung eindimensional zu erfassen und den Therapieverlauf engmaschig zu überwachen.

Eine weitaus tiefere diagnostische Analyse ermöglicht das Borderline-Symptom-Liste-Interview (BSL-I), ein semistrukturiertes, beobachterbasiertes Interview. Dieses Instrument operationalisiert einen multidimensionalen Ansatz und integriert mehrere innovative Dimensionen, die über traditionelle Kriterien hinausgehen:

- Zusätzliche Symptome: Erfassung von klinisch hochrelevanten Aspekten wie Selbstabschau, intensivem Schamgefühl und dem Gefühl der sozialen Ausgrenzung (Alienation).

- Multidimensionale Bewertung: Anstelle einer reinen Ja/Nein-Abfrage werden vier Dimensionen bewertet: Symptomhäufigkeit, subjektiver Leidensdruck, Verhaltenskonsequenzen und psychosoziale Beeinträchtigung.

- Ressourcenorientierung: Erstmals wird auch das “Mental Wellbeing” (z.B. Hoffnung, soziale Eingebundenheit, Sinnerleben) erfasst, was eine ganzheitlichere und ausbalanciertere Sicht auf den Patienten ermöglicht.

Die psychometrische Qualität dieser Instrumente ist herausragend. Boxplot-Analysen belegen eine hochsignifikante und klare Trennung zwischen BPS -Patienten und klinischen sowie gesunden Kontrollgruppen. Dieses Ergebnis widerlegt die Annahme, die BPS sei lediglich ein rein dimensionales Konstrukt oder eine Extremform allgemeiner Persönlichkeitsmerkmale. Vielmehr untermauern die Daten die Spezifität der BPS als ein klar abgrenzbares Störungsbild. Die durch diese Instrumente gewonnene Spezifität ermöglicht eine tiefere Analyse der Kernpsychopathologie der Störung.

5.0 Die Kernpsychopathologie der BPS: Analyse spezifischer Symptom-Cluster

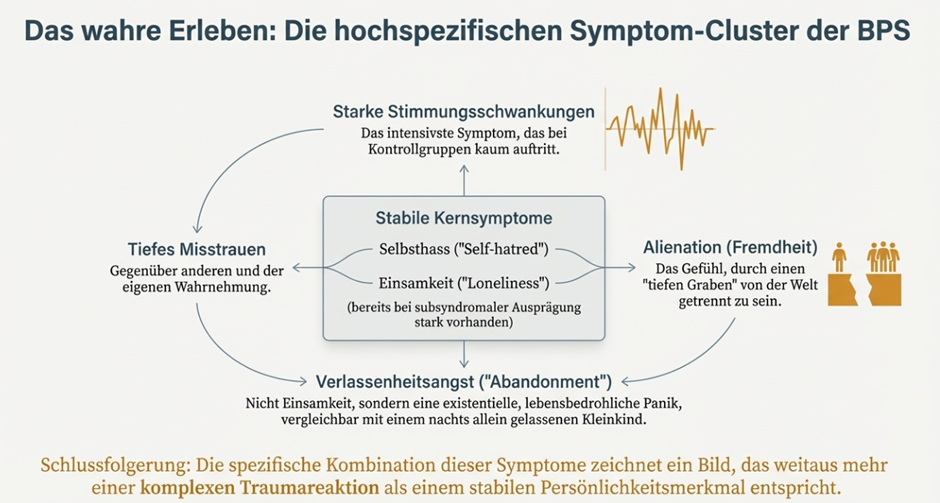

Die Analyse spezifischer Symptome aus validierten Instrumenten gewährt entscheidende Einblicke in das subjektive Erleben und die zentralen Leidensbereiche von BPS-Patienten. Die neuen diagnostischen Werkzeuge identifizieren die folgenden Symptom-Cluster als besonders intensiv und spezifisch:

- Starke Stimmungsschwankungen: Das mit Abstand intensivste Symptom (“Mood Swings”), das bei Kontrollgruppen kaum auftritt und den Alltag der Betroffenen dominiert.

- Tiefes Misstrauen: Dieses Merkmal bezieht sich nicht nur auf das Misstrauen gegenüber anderen, sondern fundamental auch auf die eigene Wahrnehmung und Urteilsfähigkeit, was zu extremer Unsicherheit in sozialen Beziehungen führt.

- Alienation (Fremdheit): Das hochspezifische Gefühl, durch einen “tiefen Graben” von der Welt getrennt und fundamental “anders als die anderen” zu sein.

- Mangelnde Verhaltenskontrolle: Ein Leidensaspekt, der BPS-Patienten stark von anderen klinischen Gruppen unterscheidet und von den Betroffenen selbst als sehr belastend erlebt wird.

- Verlassenheitsangst (“Abandonment”): Dieses Gefühl ist klar von Einsamkeit (“Loneliness”) zu differenzieren. Es beschreibt eine lebensbedrohliche, existenzielle Einsamkeit, die von Betroffenen mit der Panik eines zweijährigen Kindes verglichen wird, das nachts allein vor die Tür gesetzt wird.

Zwei Symptome erweisen sich als besonders stabile Kernmerkmale der Störung, da sie bereits bei Patienten mit einer subsyndromalen Ausprägung stark ausgeprägt sind: Selbsthass (“Self-hatred”) und Einsamkeit (“Loneliness”). Die spezifische Kombination dieser Symptome – existentielle Angst, tiefgreifende Fremdheit und tief sitzender Selbsthass – zeichnet ein Bild, das weitaus mehr einer komplexen Traumareaktion als einem stabilen Persönlichkeitsmerkmal entspricht und die traditionelle Klassifikation der Störung fundamental in Frage stellt.

6.0 Ein Paradigmenwechsel: Die BPS als Trauma-assoziierte Störung

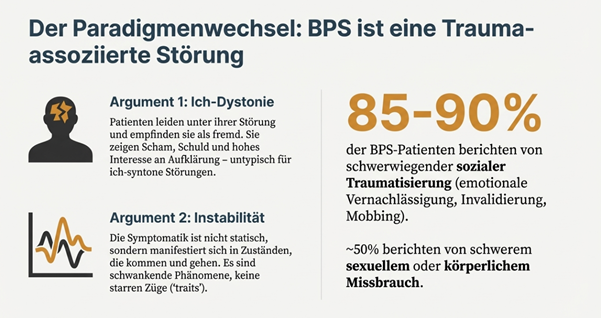

Die traditionelle Verortung der BPS als Persönlichkeitsstörung ist ein konzeptioneller Fehler. Persönlichkeitsstörungen werden typischerweise als ich-synton (als Teil des Selbst erlebt) und zeitlich stabil definiert – zwei Kriterien, die auf die BPS nicht zutreffen.

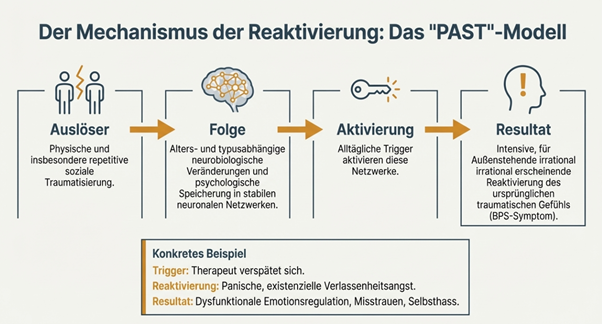

Ein zeitgemäßes ätiologisches Verständnis bietet das “PAST”-Modell (Physical and Social Traumatization), das den Entstehungsprozess wie folgt beschreibt:

Dieses Trauma-Modell wirft zwangsläufig die Frage nach spezifischen Risikofaktoren auf, die erklären, warum manche Individuen vulnerabler für die Entwicklung einer BPS sind als andere. Hier rückt insbesondere die Rolle der Neurodiversität in den Fokus.

7.0 Die Rolle der Neurodiversität als Risikofaktor

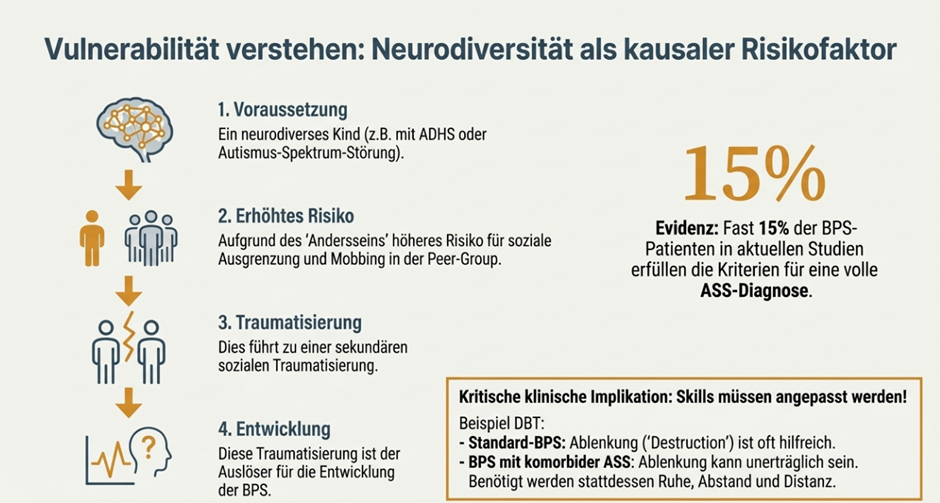

Um zu verstehen, warum nicht jede traumatisierte Person eine BPS entwickelt, ist die Untersuchung von Vulnerabilitätsfaktoren entscheidend. Zunehmende Evidenz deutet darauf hin, dass Neurodiversität einen signifikanten Risikofaktor darstellt.

8.0 Implikationen für die klinische Praxis und Behandlungssettings

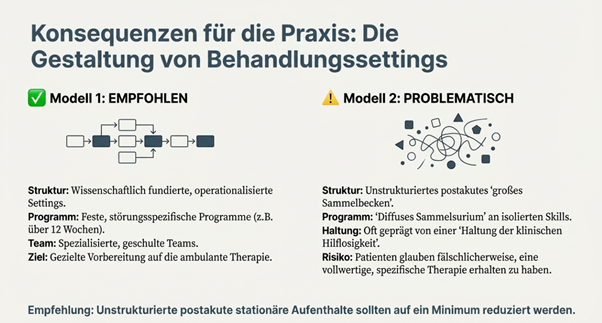

Die vorgestellten wissenschaftlichen Erkenntnisse erfordern eine Anpassung der klinischen Praxis und der Gestaltung von Behandlungsangeboten. Insbesondere in der stationären Versorgung müssen veraltete, unstrukturierte Modelle überwunden werden.

Aus dieser Gegenüberstellung leitet sich eine zentrale klinische Empfehlung für die Rolle der stationären Psychiatrie ab. Ihre primäre Aufgabe im Kontext der BPS sollte die Beantwortung einer einzigen Frage sein:

Als vielversprechende zukünftige Richtung zeichnet sich die Online-Therapie ab, auch wenn hier aktuell noch Herausforderungen wie hohe Kosten bestehen.

9.0 Schlussfolgerung und Ausblick: Ein Plädoyer für einen trauma-informierten Rahmen

Die Forschung der letzten Jahre hat zu fundamentalen Paradigmenwechseln im Verständnis der Borderline-Persönlichkeitsstörung geführt. Die zentralen Entwicklungen, die in diesem Bericht dargelegt wurden, lassen sich in fünf Kernaussagen bündeln:

Diese Paradigmenwechsel demontieren zusammengenommen veraltete, stigmatisierende Sichtweisen. Dieser trauma-informierte Rahmen ist nicht nur ein akademisches Update; er stellt ein ethisches Imperativ dar, das unsere klinische Verantwortung neu definiert. Er zwingt uns, von der Pathologisierung der Persönlichkeit zur Behandlung einer tiefen Verletzung überzugehen. Dieser neue Rahmen ist die entscheidende Grundlage für die Entwicklung effektiverer und personalisierter Therapien, die dem Leiden der Betroffenen endlich gerecht werden.

Artikel – BSL-I in Supplementary Materials: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12395751/

BSL Testungen: https://www.zi-mannheim.de/forschung/abteilungen-ags-institute/psm/psm-informationen-downloads.html